先生、毎日の診療、本当にお疲れ様です。

こんにちは、株式会社120パーセント代表、

ニッチな自由診療でも「先生のその治療が受けたい!」患者が集まる歯科医院構築、

クリニックの経営アドバイザーで歯科医師の 近 義武 です。

「今日も新患が来ないか…」

待合室からスタッフの声が途切れる午後の時間帯。

あなたはチェアに座り、カルテを眺めながら

そんなため息をついていませんか?

かつては活気に満ちていた商店街に面したあなたの歯科医院。

開業時には「この立地なら安泰だ」と思っていたはずです。

しかし、周囲の店舗はシャッターを下ろし始め、

来院する患者の顔ぶれも高齢化が進んでいます。

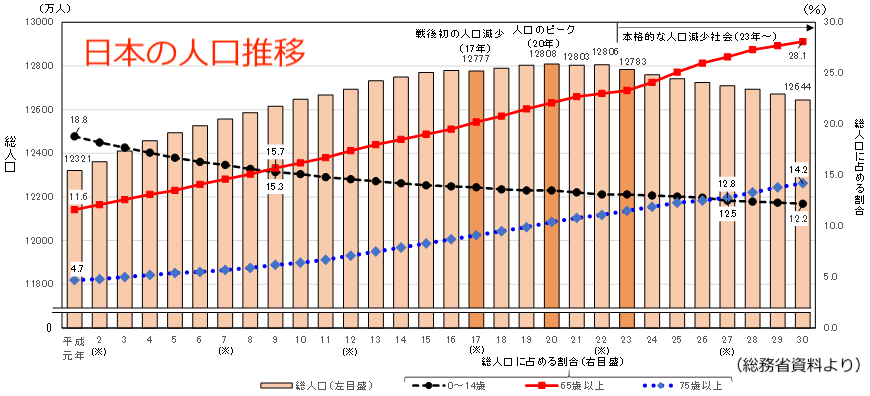

これは単なる一時的な現象ではありません。

日本社会全体の構造変化が、

目に見える形であなたの歯科医院経営に

影響を及ぼし始めているのです。

私は歯科医師として30年以上の臨床経験と、

200を超える歯科医院の経営改善の手伝いを行なってきました。

そこで見えてきたのは、

人口動態の変化に対応できるかどうかが、

今後10年の歯科医院の命運を分けるということです。

人口減少、少子高齢化、生産労働人口の減少…

これらの言葉はニュースでよく耳にしますが、多くの院長先生は

「自分の歯科医院には関係ない」と思いがちです。

それは大きな誤りです。

例えば、東京都のある歯科医院では

若い単身世帯の増加に合わせて

診療時間を21時まで延長したところ、

新患が月に15人も増加しました。

一方、地方都市のある歯科医院は、

高齢患者の通院困難という課題に対して

訪問歯科診療を強化し、売上が1.5倍になったのです。

同じ「人口変化」でも、地域によって

その内容と対応策は大きく異なります。

あなたの歯科医院が立地する地域は、

今後10年でどう変わるでしょうか?

そして、その変化に対して

あなたはどんな準備をしていますか?

本日はこの問いに対する答えを一緒に探っていきましょう。

あなたの歯科医院が立つ地盤の変化を読む

全国一律の傾向として語られる「人口減少」…

しかし、実際には地域によって異なる変化が起きています。

この変化の内容を見極めることが、

あなたの歯科医院の生存戦略の第一歩です。

都市部、特に東京・名古屋・大阪の中心部および周辺地域では、

若者の単身世帯や子育て層が集中するエリアが生まれています。

ある歯科医院では、IT企業勤務の20〜30代患者が増え、

審美歯科のニーズが急増。

予約枠の確保が困難なほど盛況を呈しています。

一方で、地方や郊外の多くでは

「負のスパイラル」が始まっています。

高齢者人口さえも減少に転じ、

バスなどの公共交通機関の本数が減り、

スーパーなどの生活インフラが撤退していく現象です。

日本海側の人口減少地域にある歯科医院では、

ここ5年で患者数が2割も減少。

特に高齢者の来院が困難になり、

予約のキャンセル率が上昇しています。

このような地域差を踏まえると、

あなたの歯科医院が取るべき道は、立地する

「地域特性」によって大きく変わることがわかります。

では、あなたの歯科医院はどちらの

地域に属するのでしょうか?

早速、次の3つの指標を確認してみてください。

2. 周辺の新規出店・閉店の状況

3. 公共交通機関の本数変化

この3点を調査するだけでも、あなたの地域が

「成長地域」か「縮小地域」かが見えてくるはずです。

人口増加地域なら

「特定年齢層のニーズ特化型」戦略が有効です。

例えば、共働き世帯向けの夜間・休日診療や、

小児歯科の強化などが考えられます。

一方、人口減少地域では「広域カバー型」か

「多機能型」のどちらかが求められます。

前者はより広い診療圏からの集患を

可能にする特色ある治療の提供。

後者は歯科診療に加え、口腔ケアや訪問診療など、

地域に必要な機能を複合的に備えることです。

あなたの歯科医院は、

この二極化する日本社会の中で、

どちらの道を選びますか?

将来を見据えた診療コンテンツ戦略

多くの院長先生が「診療圏」という言葉を使いますが、

実は深く考えずに「歯科医院から半径○km」と

機械的に定義しがちです。

しかし、今後10年を生き抜こうとする歯科医院では、

診療圏を「治療内容によって変動する集患範囲」

として再定義する必要があります。

例えば、一般的なカリエス治療なら半径2km程度、

インプラントなら5〜10km、

高度な矯正治療や特別な治療なら20km以上から

患者が集まる歯科医院も珍しくありません。

あなたは診療圏はどのように設定していますか?

そして、その診療圏の人口構成は

今後10年でどう変化するでしょうか?

私は多くの院長先生から

「うちの地域は高齢化が進み、患者数が減っている」と

相談を受けます。

しかし、よく聞いてみると、

特徴的な診療コンテンツを持たず、

ほとんどの治療が保険診療の範囲内。

当然、診療圏は狭いままです。

郊外のある歯科医院は、人口減少に悩んでいましたが、

歯周病専門治療に特化し、広告展開したところ、

隣接する3つの市町村から

患者が来院するようになりました。

診療圏の拡大には「選ばれる理由」が不可欠なのです。

まずは自院の現状を客観的に分析しましょう。

– どの治療に対して遠方から来院するか?

– 競合歯科医院との差別化ポイントは何か?

この分析をもとに、あなたの歯科医院が

提供すべき診療コンテンツを決定します。

人口増加地域なら、近隣競合との差別化が重要です。

例えば、デジタル歯科機器の導入による即日治療や、

特定の治療の専門性強化で差別化できる場合があります。

人口減少地域なら、診療圏拡大を可能にする

特徴的な治療の導入を検討すべきです。

インプラント、審美歯科、矯正、

予防歯科の専門プログラムなど。

重要なのは、地域環境の変化を見据えた上で、

「将来」の患者ニーズに合わせた診療コンテンツを

今から準備することです。

あなたの歯科医院は、5年後、10年後の地域に

必要とされる診療コンテンツを持っていますか?

今日から始める未来設計図

ここまで見てきたように、

日本の人口動態は地域によって大きく二極化し、

歯科医院経営もその影響からは逃げられません。

この波に飲み込まれるか、乗りこなすか。

それは、今日からの準備で決まります。

まず、あなたの歯科医院が最初に

取り組むべきことは「地域分析」です。

今日から1週間の間に、地域の人口統計を

役所やインターネットで調査してください。

特に過去5年間と今後10年間の推計人口に注目です。

次に、現在の患者データを分析しましょう。

来院患者の年齢分布、居住地、来院理由をリスト化して、

自院の現状が客観的に見つめ直してみましょう。

そして、この分析結果をもとに

「3年後のあなたの歯科医院」の

具体的イメージを描いてください。

– どんな診療内容で差別化するか?

– どれくらいの診療圏を想定するか?

このビジョンに基づき、必要な設備投資や

スタッフ教育、マーケティング戦略を

段階的に計画します。

人口動態の変化は脅威ではなく、

先見性を持つ歯科医院にとっては

むしろ大きなチャンスなのです。

都市部の院長先生も、地方の院長先生も、

まずは自院の立ち位置を正確に把握し、

その地域特性に合わせた戦略を

早急に練り上げることが重要です。

10年後の歯科業界で成功している歯科医院は、

今日から地域環境の変化を見据えた

経営転換を始めた医院なのです。

あなたもその一員になりませんか?